北京育儿嫂服务机构产业链整合:上下游协同发展的实践与趋势

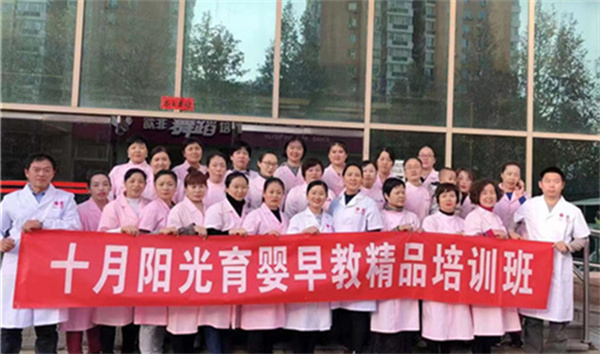

北京育儿嫂服务机构的上游环节聚焦于人才供给与技能提升,呈现“专业化培训+跨区域劳务协作”的双重特征。以“十月阳光”为代表的机构,通过与职业院校、专业培训机构合作,建立标准化课程体系,涵盖新生儿护理、早教启蒙、营养膳食等模块,并引入国际认证标准(如美式抚触、婴儿急救等),提升服务人员的科学素养。例如,北京市启动的“家政技能品牌建设方案”要求制定10项以上职业技能标准,并配套标准化培训体系,为行业输送具备实操技能的高素质人才。

劳务对接方面,河北、山西等劳动力输出大省成为重要来源。以“河北福嫂”为例,该品牌通过免费职业技能培训,累计带动3.6万家政服务人员到京津就业,其中育儿嫂占比显著。其成功经验在于“培训+就业”一体化模式:学员在河北完成基础培训后,由家政公司对接北京企业,并进行入户前强化训练,确保服务技能与市场需求无缝衔接。这种跨区域协作不仅缓解了北京育儿嫂的供需缺口,也推动了劳务输出地的就业与增收。

中游环节是产业链的核心,机构通过服务标准化与品牌化运营提升竞争力。以“十月阳光”为例,其服务流程涵盖面试筛选、背景调查、健康体检、技能考核等环节,并要求育儿嫂每日填写《婴儿成长日志》,通过APP同步数据给家长,实现服务透明化。此外,机构定期组织“育儿复盘会议”,分析婴儿发展里程碑达成情况,调整早教策略,将服务从“基础照护”延伸至“家庭育儿生态构建”。

品牌化运营方面,高端机构如“育天使”通过“精英化育儿管家”模式重新定义行业标准。其服务人员需具备国际认证的早教资质,能够根据婴儿基因检测报告制定个性化喂养方案,年薪可达20-200万元。这种差异化定位满足了高净值家庭对“科学育儿”与“时间管理”的双重需求,推动了行业分层与价值重构。

下游环节聚焦于客户需求洞察与增值服务开发。北京家政市场数据显示,育儿嫂需求占比达36.5%,且客户对服务人员年轻化、专业化要求提升。为满足这一趋势,机构通过大数据分析客户偏好,精准推送服务套餐。例如,针对双职工家庭,推出“育儿嫂+家务员”组合服务;针对高知家庭,提供“双语育儿+儿童行为矫正”高端套餐。

增值服务方面,智能家居设备的普及催生新需求。35%的家庭已使用智能设备,要求育儿嫂具备操作智能恒温壶、监控摄像头等技能。部分机构因此开设“智慧家政”课程,培训服务人员解决技术问题的能力,如通过智能手环监测婴儿睡眠质量,并调整抚触手法。这种趋势推动了行业从“劳动密集型”向“技术赋能型”转型。

1、政策支持:北京市《托育服务体系建设三年行动方案》提出,到2025年每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达4.5个,其中普惠托位占比超60%。这一政策推动了社区托育点与家政服务的融合,例如部分机构与社区合作开设“临时托育角”,由育儿嫂提供短期照护服务,填补了市场空白。

2、技术赋能:数字化监管系统的应用提升了服务透明度。北京市开发的托育机构电子地图,向公众公开备案机构信息,引导家庭选择合规服务。类似地,家政机构通过APP实现服务过程数字化监管,如记录育儿嫂服务时长、客户评价等,倒逼从业人员技能升级。

3、资本整合:头部机构通过并购区域性品牌扩大市场份额,通过资本运作整合中小机构,形成“自营+平台”双模式:自营团队提供高端定制服务,平台模式连接第三方家政公司,通过技术优化匹配效率。这种布局既满足了多元化需求,也提升了行业集中度。

尽管产业链整合取得进展,但挑战依然存在。例如,持证上岗率差异显著(月嫂62.7%,育儿嫂41%),证岗不匹配问题突出;智能家居的普及要求从业人员具备跨学科技能,而当前培训体系尚未完全覆盖。未来,行业需在以下方向突破:

· 深化产教融合:职业院校与龙头企业共建实训基地,开发针对母婴护理、养老照护的专项课程,缩短人才培养周期。

· 完善信用体系:行业协会建立从业人员信用档案,将服务评价纳入职业发展通道,推动“持证上岗”成为行业标配。

· 拓展生态边界:从单一育儿服务延伸至家庭健康管理、教育咨询等领域,构建“育儿+养老+家政”的一站式生态平台。

北京育儿嫂服务机构的产业链整合,本质上是传统家政向现代服务业转型的缩影。通过上下游协同,行业正从“规模扩张”转向“质量提升”,最终实现“家庭满意、从业者增收、行业规范”的三方共赢。